人間の寿命には限りがあっていつかは必ず死ぬ。

しかし、そのための準備を積極的にしなければならないのは一部のお金持ちだけという考え方は、いまや過去のものだ。

今では「終活」という言葉も一般化し、誰でも自分の死後に禍根を残さないように準備することが必要なことでもあるという意識が確実に浸透し始めている。

まず思い浮かべるのは、コストを含めた自分の葬式のことや入るお墓のこと、そして身の回りで使っている品の整理などだろうか。残された家族のことを考えるのは当然だが、家族同然のペットの預け先。また、蔵書や趣味で集めたコレクションなど、一概に価値が高いかどうか判断しにくいものをどのように処分もしくは継承するか考えなければならないこともあるだろう。

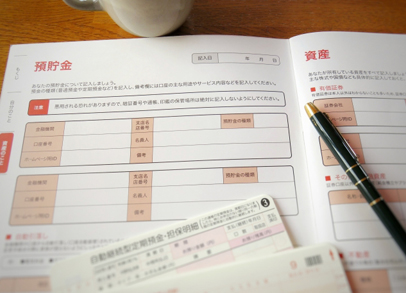

「終活」は「遺産相続」だけではなく、もっと幅広く自分の人生の最終盤に向けて何をしておくべきかをイメージする作業になるが、現在自分が保有している「資産」や「権利」をどのように処理・処分し、必要なものを次世代以降に継承するのかということが「終活」において大切となる。

端的に言うと、「終活」で重要なことはお金や不動産、証券などの資産や、所有権、賃借権などの権利の相続や処分について具体的に予め取り決めをしておく、ということだ。

しかし、これらが簡単に決まることは稀で、そこには現保有者である「終活」当事者の意向だけでなく、相続する側の都合などもあり、すんなりと資産や権利が処分・継承されることは、なかなかないといって良い。

だからこそ資産および権利の処分もしくは継承についての無用のトラブルを避けるためにも、当事者が明確にその意思を示すことが「終活」の最大の目的ということになる。

「終活」においてまず重要なポイントになるのが、現保有者である「終活」当事者の考えを、法定相続人である家族や親戚、利害関係のある友人・知人などに丁寧に説明することだ。

特に家族や親戚は客観的に認識・判断することが難しい場合もあり、感情的な齟齬や軋轢が発生することによって「終活」自体の阻害要因になる可能性もある。従って、「終活」当事者は努めて丁寧に誤解のないように、かつ冷静に話をすることが求められる。

また、一方的に伝えるだけでは、反発を招く可能性が高まる。その意思を伝える際に何故そういった気持ちに至ったかについても丁寧に説明すること、また理解を求める姿勢が重要である。

意思を明確にした後には、誤解が生まれないよう書面を揃える。

例えば、現在居住する住宅は、妻や子供が「相続」することになるケースが多いと思うので、生前相続を実施するのかどうかも取り決めることになる。

そんなこと言わなくても当然のことだと思っている人が圧倒的多数だとは思うが、所有者が不明の土地の活用に関する特別措置法が立法化されたのは、家族間での相続によって登記が長期間更新されなかったことの弊害であるから、家族間であっても「相続登記」は必要であるとの認識は持っておくべきだろう。

相続に関する意思を示した書面を作成し、また関連する書類も揃えてトラブルにならないように必要な措置を講じるというスタンスを維持することが「終活」のポイントになる。